四川西南消防工程有限公司

消防設施工程設計

1 目的

規范工程項目的設計工作,建立標準化的圖紙設計流程,確保圖紙設計內容準確合理,符合國家相關規范要求。

2 適用范圍

各類消防設施工程

3 職責分工

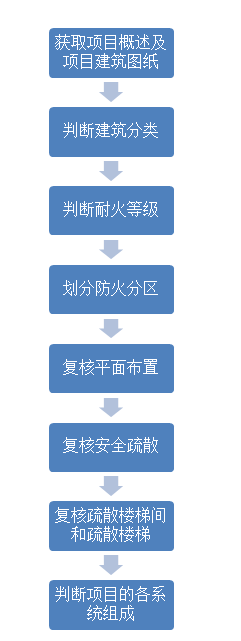

獲取項目概述及項目建筑圖紙,根據項目概述及建筑設計防火規范判斷項目建筑的防火分類及耐火等級,繼而根據火災自動報警系統設計規范進行消防弱電設備的設計,經內部其他技術服務工程師互評及總部設計部門審定后,提報給相應客戶。項目的設計圖紙信息納入項目文件存檔。

4 工作程序

4.1獲取項目概述及項目建筑圖紙。項目概述包含項目建筑面積、樓層、高度、使用用途及人員密度。

4.2 根據建筑設計防火規范判斷項目的建筑分類。

查民用建筑分類表,進行判斷:

1判斷建筑類型(住宅還是公共)。

2根據建筑高度判斷建筑分類。

3判斷建筑功能,依據面積、規格等確定建筑分類。

4當同時滿足建筑分類表中的多項條件,則建筑分類擇高選取。

依據《建筑設計防火規范》中:

5.1.1 民用建筑根據其建筑高度和層數可分為單、多層民用建筑和高層民用建筑。高層民用建筑根據其建筑高度、使用功能和樓層的建筑面積可分為一類和二類。

民用建筑的分類

|

名稱 |

高層民用建筑 |

單、多層民用建筑 |

|

|

一類 |

二類 |

||

|

住宅 建筑 |

建筑高度大于54m的住宅建筑(包括設置商業服務網點的住宅建筑) |

建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑(包括設置商業服務網點的住宅建筑) |

建筑高度不大于27m的住宅建筑(包括設置商業服務網點的住宅建筑) |

|

公共 建筑 |

1.建筑高度大于50m的公共建筑。 2.建筑高度24m以上部分任一樓層建筑面積大于1000m²的商店、展覽、電信、郵政、財貿金融建筑和其他多種功能組合的建筑。 3.醫療建筑、重要公共建筑。 4.省級及以上的廣播電視和防災指揮調度建筑、網局級和省級電力調度建筑。 5.藏書超過100萬冊的圖書館、書庫。 |

除一類高層公共建筑外的其他高層公共建筑。 |

1.建筑高度大于24m的單層公共建筑。 2.建筑高度不大于24m的其他公共建筑。 |

注:1.表中未列入的建筑,其類別應根據本表類比確定。

2.除本規范另有規定外,宿舍、公寓等非住宅類居住建筑的防火要求,應符合本規范有關公共建筑的規定;裙房的防火要求應符合本規范有關高層民用建筑的規定。

4.3 根據建筑設計防火規范判斷項目的耐火等級。

民用建筑的耐火等級可分為一、二、三、四級。

依據《建筑設計防火規范》中:

5.1.3 民用建筑的耐火等級應根據其建筑高度、使用功能、重要性和火災撲救難度等確定,并應符合下列規定:

1.地下或半地下建筑(室)和一類高層建筑的耐火等級不應低于一級;

2.單、多層重要公共建筑和二類高層建筑的耐火等級不應低于二級。

補充說明:1.建筑物的耐火等級分為一、二、三、四級,一級最高,耐火能力最強;四級最低,耐火能力最弱。

2、通常將鋼筋混凝土結構的建筑定為一、二級耐火等級;磚木結構的建筑為三級耐火建筑;木結構的建筑為四級耐火建筑。重要的公共建筑一定要采用一、二級耐火等級,如通訊大樓、廣播電視建筑、郵政樓,大型醫院及體育館、百貨大樓等建筑。對于商店、學校、食堂、菜市場等如采用一、二級有困難時可采用三級耐火等級的建筑。對于工業建筑,耐火等級的選定主要根據火災的危險性類別確定,一般情況下,甲、乙類生產廠房應采用一、二級耐火等級的建筑,包括鍋爐房在內(若每小時燃煤鍋爐的總發熱量小于4t時,采用三級);丙類生產廠房的耐火等級不應低于三級。

4.4 根據建筑設計防火規范劃分防火分區。

防火分區劃分步驟:

1 根據建筑類別、耐火等級、建筑高度等查建規表5.3.1,判斷出防火分區的最大允許建筑面積。

2 判斷建筑內是否有自動滅火系統,若有則其防火分區最大允許建筑面積可增加一倍。

3 判斷是否有裙房部分,若裙房與主體建筑間有防火墻則裙房部分可以按單多層建筑確定其防火分區的最大允許面積。

4 根據樓層面積、建筑結構及使用性質確定防火分區個數。

依據《建筑設計防火規范》中:

5.3.1 除本規范另有規定外,不同耐火等級建筑的允許建筑高度或層數、防火分區最大允許建筑面積應符合表5.3.1的規定。

不同耐火等級建筑的允許建筑高度或層數、防火分區最大允許建筑面積

|

名稱 |

耐火等級 |

允許建筑高度或層數 |

防火分區的最大允許建筑面積(m²) |

備注 |

|

高層民用建筑 |

一、二級 |

按本規范第5.1.1條確定 |

1500 |

對于體育場、劇院的觀眾廳,防火分區的最大允許面積可適當增加。 |

|

單、多層民用建筑 |

一、二級 |

按本規范第5.1.1條確定 |

2500 |

|

|

三級 |

5層 |

1200 |

— |

|

|

四級 |

2層 |

600 |

— |

|

|

地下或半地下建筑(室) |

一級 |

— |

500 |

設備用房的防火分區最大允許建筑面積不應大于1000m²。 |

注:1 表中規定的防火分區最大允許建筑面積,當建筑內設置自動滅火系統時,可按本表的規定增加1.0倍;局部設置時,防火分區的增加面積可按該局部面積的1.0倍計算。

2 裙房與高層建筑主體之間設置防火墻時,裙房的防火分區可按單、多層建筑的要求確定。

5.3.2 建筑內設置自動扶梯、敞開樓梯等上、下層相連通的開口時,其防火分區的建筑面積應按上、下層相連通的建筑面積疊加計算;當疊加計算后的建筑面積大于本規范第5.3.1條的規定時,應劃分防火分區。

建筑內設置中庭時,其防火分區的建筑面積應按上、下層相連通的建筑面積疊加計算;當疊加計算后的建筑面積大于本規范第5.3.1條的規定時,應符合下列規定:

1 與周圍連通空間應進行防火分隔:采用防火隔墻時,其耐火極限不應低于1.00h;采用防火玻璃墻時,其耐火隔熱性和耐火完整性不應低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔熱性防火玻璃墻時,應設置自動噴水滅火系統進行保護;采用防火卷簾時,其耐火極限不應低于3.00h,并應符合本規范第6.5.3條的規定;與中庭相連通的門、窗,應采用火災時能自行關閉的乙級防火門、窗;

2 高層建筑內的中庭回廊應設置自動噴水滅火系統和火災自動報警系統;

3 中庭應設置排煙設施;

4 中庭內不應布置可燃物。

5.3.3 防火分區之間應采用防火墻分隔,確有困難時,可采用防火卷簾等防火分隔設施分隔。采用防火卷簾分隔時,應符合本規范第6.5.3條的規定。

5.3.4 一、二級耐火等級建筑內的營業廳、展覽廳,當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:

1 設置在高層建筑內時,不應大于4000m²;

2 設置在單層建筑或僅設置在多層建筑的首層內時,不應大于10000m²;

3 設置在地下或半地下時,不應大于2000m²。

4.5 根據建筑設計防火規范復核項目的平面布置

平面布置復核步驟:

1 根據規范檢查其樓層、安全出口和疏散樓梯是否符合規范要求。

3 檢查不同功能房間的布置位置,驗證其是否符合規范要求。

4 檢查不同功能房間其建筑面積是否符合規范要求。

5 檢查防火門、防火隔墻是否符合規范要求。

依據《建筑設計防火規范》中:

5.4.1 民用建筑的平面布置應結合建筑的耐火等級、火災危險性、使用功能和安全疏散等因素合理布置。

5.4.3 商店建筑、展覽建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層;采用四級耐火等級建筑時,應為單層。營業廳、展覽廳設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。

營業廳、展覽廳不應設置在地下三層及以下樓層。地下或半地下營業廳、展覽廳不應經營、儲存和展示甲、乙類火災危險性物品。

5.4.4托兒所、幼兒園的兒童用房,老年人活動場所和兒童游樂廳等兒童活動場所宜設置在獨立的建筑內,且不應設置在地下或半地下;當采用一、二級耐火等級的建筑時,不應超過3層;采用三級耐火等級的建筑時,不應超過2層;采用四級耐火等級的建筑時,應為單層;確需設置在其他民用建筑內時,應符合下列規定:

1 設置在一、二級耐火等級的建筑內時,應布置在首層、二層或三層;

2 設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;

3 設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層;

4 設置在高層建筑內時,托兒所、幼兒園和老年人活動場所應設置獨立的安全出口和疏散樓梯;

5 設置在單、多層建筑內或其他兒童活動場所設置在高層建筑內時,應靠近安全出口或疏散樓梯設置并宜設置獨立的安全出口和疏散樓梯。

5.4.5 醫院和療養院的住院部分不應設置在地下或半地下。

醫院和療養院的住院部分采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層;采用四級耐火等級建筑時,應為單層;設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。

5.4.6 教學建筑、食堂、菜市場采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層;采用四級耐火等級建筑時,應為單層;設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。

5.4.7 劇場、電影院、禮堂宜設置在獨立的建筑內;采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層;確需設置在其他民用建筑內時,至少應設置1個獨立的安全出口和疏散樓梯,并應符合下列規定:

1 應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和甲級防火門與其他區域分隔;

2 設置在高層建筑內時,尚應符合本規范第5.4.8條的規定;

3 設置在一、二級耐火等級的多層建筑內時,觀眾廳宜布置在首層、二層或三層;確需布置在四層及以上樓層時,一個廳、室的疏散門不應少于2個,且每個觀眾廳或多功能廳的建筑面積不宜大于400m²;

4 設置在三級耐火等級的建筑內時,不應布置在三層及以上樓層;

5 設置在地下或半地下時,宜設置在地下一層,不應設置在地下三層及以下樓層,防火分區的最大允許建筑面積不應大于1000m²;當設置自動噴水滅火系統和火災自動報警系統時,該面積不得增加。

5.4.9 歌舞廳、錄像廳、夜總會、卡拉OK廳(含具有卡拉OK功能的餐廳)、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所(不含劇場、電影院)的布置應符合下列規定:

1 不應布置在地下二層及以下樓層;

2 宜布置在一、二級耐火等級建筑內的首層、二層或三層的靠外墻部位;

3 不宜布置在袋形走道的兩側或盡端;

4 確需布置在地下一層時,地下一層的地面與室外出入口地坪的高差不應大于10m;

5 確需布置在地下或四層及以上樓層時,一個廳、室的建筑面積不應大于200m²;

6 廳、室之間及與建筑的其他部位之間,應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和1.00h的不燃性樓板分隔,設置在廳、室墻上的門和該場所與建筑內其他部位相通的門均應采用乙級防火門。

4.5 根據建筑設計防火規范復核項目的安全疏散

安全疏散復核步驟:

1根據規范檢查每個安全出口位置的設置是否符合規范要求。

2檢查(半)地下室、上人屋面、走廊等疏散門、疏散樓梯以及防火門的設置是否符合規范要求。

3防火疏散門具體檢驗步驟:

a.根據建筑用途計算每層最多容納人數。(可大概估算再增加一至兩倍)

b.根據建筑用途建規查表得出最小疏散凈寬度 (m/百人)

c.安全出口的總寬度(m)=疏散總人數(百人)×最小疏散凈寬度 (m/百人)

d.當每層疏散人數不等時,疏散樓梯的總寬度可分層計算,地上建筑內下層樓梯的總寬度按該層及以上疏散人數最多一層的疏散人數計算。

f.首層外門的總寬度按該建筑疏散人數最多的一層的疏散人數計算確定,不供其他樓層人員疏散的外門,可按本層疏散人數計算確定。

4 根據建規判斷其安全疏散距離是否符合要求。

依據《建筑設計防火規范》中:

5.5.2 建筑內的安全出口和疏散門應分散布置,且建筑內每個防火分區或一個防火分區的每個樓層、每個住宅單元每層相鄰兩個安全出口以及每個房間相鄰兩個疏散門最近邊緣之間的水平距離不應小于5m。

5.5.5 除人員密集場所外,建筑面積不大于500 m²、使用人數不超過30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),當需要設置2個安全出口時,其中一個安全出口可利用直通室外的金屬豎向梯。

除歌舞娛樂放映游藝場所外,防火分區建筑面積不大于200m²的地下或半地下設備間、防火分區建筑面積不大于50m²且經常停留人數不超過15人的其他地下或半地下建筑(室),可設置1個安全出口或1部疏散樓梯。

除本規范另有規定外,建筑面積不大于200m²的地下或半地下設備間、建筑面積不大于50m²且經常停留人數不超過15人的其他地下或半地下房間,可設置1個疏散門。

5.5.8 公共建筑內每個防火分區或一個防火分區的每個樓層,其安全出口的數量應經計算確定,且不應少于2個。符合下列條件之一的公共建筑,可設置1個安全出口或1部疏散樓梯:

1 除托兒所、幼兒園外,建筑面積不大于200m²且人數不超過50人的單層公共建筑或多層公共建筑的首層;

2 除醫療建筑,老年人建筑,托兒所、幼兒園的兒童用房,兒童游樂廳等兒童活動場所和歌舞娛樂放映游藝場所等外,符合表5.5.8規定的公共建筑。

表5.5.8 可設置1部疏散樓梯的公共建筑

|

耐火等級 |

最多層數 |

每層最大建筑面積(m²) |

人數 |

|

一、二級 |

3層 |

200 |

第二、三層的人數之和不超過50人 |

|

三級 |

3層 |

200 |

第二、三層的人數之和不超過25人 |

|

四級 |

2層 |

200 |

第二層人數不超過15人 |

5.5.9 一、二級耐火等級公共建筑內的安全出口全部直通室外確有困難的防火分區,可利用通向相鄰防火分區的甲級防火門作為安全出口,但應符合下列要求:

1 利用通向相鄰防火分區的甲級防火門作為安全出口時,應采用防火墻與相鄰防火分區進行分隔;

2 建筑面積大于1000m²的防火分區,直通室外的安全出口不應少于2個;建筑面積不大于1000m²的防火分區,直通室外的安全出口不應少于1個;

3 該防火分區通向相鄰防火分區的疏散凈寬度不應大于其按本規范第5.5.21條規定計算所需疏散總凈寬度的30%,建筑各層直通室外的安全出口總凈寬度不應小于按照本規范第5.5.21條規定計算所需疏散總凈寬度。

5.5.11 設置不少于2部疏散樓梯的一、二級耐火等級公共建筑,如頂層局部升高,當高出部分的層數不超過2層、人數之和不超過50人且每層建筑面積不大于200m²時,高出部分可設置1部疏散樓梯,但至少應另外設置1個直通建筑主體上人平屋面的安全出口,且上人屋面應符合人員安全疏散的要求。

5.5.13 下列多層公共建筑的疏散樓梯,除與敞開式外廊直接相連的樓梯間外,均應采用封閉樓梯間:

1 醫療建筑、旅館、老年人建筑及類似使用功能的建筑;

2 設置歌舞娛樂放映游藝場所的建筑;

3 商店、圖書館、展覽建筑、會議中心及類似使用功能的建筑;

4 6層及以上的其他建筑。

5.5.14 公共建筑內的客、貨電梯宜設置電梯候梯廳,不宜直接設置在營業廳、展覽廳、多功能廳等場所內。

5.5.15 公共建筑內房間的疏散門數量應經計算確定且不應少于2個。除托兒所、幼兒園、老年人建筑、醫療建筑、教學建筑內位于走道盡端的房間外,符合下列條件之一的房間可設置1個疏散門:

1 位于兩個安全出口之間或袋形走道兩側的房間,對于托兒所、幼兒園、老年人建筑,建筑面積不大于50m²;對于醫療建筑、教學建筑,建筑面積不大于75m²;對于其他建筑或場所,建筑面積不大于120m²;

2 位于走道盡端的房間,建筑面積小于50m²且疏散門的凈寬度不小于0.90m,或由房間內任一點至疏散門的直線距離不大于15m、建筑面積不大于200m²且疏散門的凈寬度不小于1.40m;

3 歌舞娛樂放映游藝場所內建筑面積不大于50m²且經常停留人數不超過15人的廳、室。

5.5.16 劇場、電影院、禮堂和體育館的觀眾廳或多功能廳,其疏散門的數量應經計算確定且不應少于2個,并應符合下列規定:

1 對于劇場、電影院、禮堂的觀眾廳或多功能廳,每個疏散門的平均疏散人數不應超過250人;當容納人數超過2000人時,其超過2000人的部分,每個疏散門的平均疏散人數不應超過400人;

2 對于體育館的觀眾廳,每個疏散門的平均疏散人數不宜超過400人~700人。

5.5.17 公共建筑的安全疏散距離應符合下列規定:

1 直通疏散走道的房間疏散門至最近安全出口的直線距離不應大于表5.5.17的規定;

表5.5.17 直通疏散走道的房間疏散門至最近安全出口的直線距離(m)

|

名稱 |

位于兩個安全出口之間的疏散門 |

位于袋形走道兩側或盡端的疏散門 |

||||||

|

一、二級 |

三級 |

四級 |

一、二級 |

三級 |

四級 |

|||

|

托兒所、幼兒園、老年人建筑 |

25 |

20 |

15 |

20 |

15 |

10 |

||

|

歌舞娛樂放映游藝場所 |

25 |

20 |

15 |

9 |

— |

— |

||

|

醫療建筑 |

單、多層 |

35 |

30 |

25 |

20 |

15 |

10 |

|

|

高層 |

病房部分 |

24 |

— |

— |

12 |

— |

— |

|

|

其他部分 |

30 |

— |

— |

15 |

— |

— |

||

|

教學建筑 |

單、多層 |

35 |

30 |

25 |

22 |

20 |

10 |

|

|

高層 |

30 |

— |

— |

15 |

— |

— |

||

|

高層旅館、展覽建筑 |

30 |

— |

— |

15 |

— |

— |

||

|

其他建筑 |

單、多層 |

40 |

35 |

25 |

22 |

20 |

15 |

|

|

高層 |

40 |

— |

— |

20 |

— |

— |

||

注:1 建筑內開向敞開式外廊的房間疏散門至最近安全出口的直線距離可按本表的規定增加5m。

2 直通疏散走道的房間疏散門至最近敞開樓梯間的直線距離,當房間位于兩個樓梯間之間時,應按本表的規定減少5m;當房間位于袋形走道兩側或盡端時,應按本表的規定減少2m。

3 建筑物內全部設置自動噴水滅火系統時,其安全疏散距離可按本表的規定增加25%。

2 樓梯間應在首層直通室外,確有困難時,可在首層采用擴大的封閉樓梯間或防煙樓梯間前室。當層數不超過4層且未采用擴大的封閉樓梯間或防煙樓梯間前室時,可將直通室外的門設置在離樓梯間不大于15m處;

3 房間內任一點至房間直通疏散走道的疏散門的直線距離,不應大于表5.5.17規定的袋形走道兩側或盡端的疏散門至最近安全出口的直線距離;

4 一、二級耐火等級建筑內疏散門或安全出口不少于2個的觀眾廳、展覽廳、多功能廳、餐廳、營業廳等,其室內任一點至最近疏散門或安全出口的直線距離不應大于30m;當疏散門不能直通室外地面或疏散樓梯間時,應采用長度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。當該場所設置自動噴水滅火系統時,室內任一點至最近安全出口的安全疏散距離可分別增加25%。

5.5.25 住宅建筑安全出口的設置應符合下列規定:

1 建筑高度不大于27m的建筑,當每個單元任一層的建筑面積大于650m²,或任一戶門至最近安全出口的距離大于15m時,每個單元每層的安全出口不應少于2個;

2 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,當每個單元任一層的建筑面積大于650m²,或任一戶門至最近安全出口的距離大于10m時,每個單元每層的安全出口不應少于2個;

3 建筑高度大于54m的建筑,每個單元每層的安全出口不應少于2個。

5.5.26建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每個單元設置一座疏散樓梯時,疏散樓梯應通至屋面,且單元之間的疏散樓梯應能通過屋面連通,戶門應具有防煙性能,且其耐火完整性不應低于1.00h。當不能通至屋面或不能通過屋面連通時,應設置2個安全出口。

5.5.27住宅建筑的疏散樓梯設置應符合下列規定:

1 建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞開樓梯間;與電梯井相鄰布置的疏散樓梯應采用封閉樓梯間,當戶門具有防煙性能且耐火完整性不低于1.00h時,仍可采用敞開樓梯間;

2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑應采用封閉樓梯間;當戶門具有防煙性能且耐火完整性不低于1.00h時,可采用敞開樓梯間;

3 建筑高度大于33m的住宅建筑應采用防煙樓梯間。戶門不宜直接開向前室,確有困難時,每層開向同一前室的戶門不應大于3樘且門應具有防煙性能,其耐火完整性不應低于1.00h。

5.5.28 住宅單元的疏散樓梯,當分散設置確有困難且任一戶門至最近疏散樓梯間入口的距離不大于10m時,可采用剪刀樓梯間,但應符合下列規定:

1 應采用防煙樓梯間;

2 梯段之間應設置耐火極限不低于1.00h的防火隔墻;

3 樓梯間的前室不宜共用;共用時,前室的使用面積不應小于6.0m²;

4 樓梯間的前室或共用前室不宜與消防電梯的前室合用;樓梯間的共用前室與消防電梯的前室合用時,合用前室的使用面積不應小于12.0m²,且短邊不應小于2.4m。

5.5.29 住宅建筑的安全疏散距離應符合下列規定:

1 直通疏散走道的戶門至最近安全出口的直線距離不應大于表5.5.29的規定;

表5.5.29 住宅建筑直通疏散走道的戶門至最近安全出口的直線距離(m)

|

住宅建筑類別 |

位于兩個安全出口之間的戶門 |

位于袋形走道兩側或盡端的戶門 |

||||

|

一、二級 |

三級 |

四級 |

一、二級 |

三級 |

四級 |

|

|

單、多層 |

40 |

35 |

25 |

22 |

20 |

15 |

|

高層 |

40 |

— |

— |

20 |

— |

— |

注:1 開向敞開式外廊的戶門至最近安全出口的最大直線距離可按本表的規定增加5m。

2 直通疏散走道的戶門至最近敞開樓梯間的直線距離,當戶門位于兩個樓梯間之間時,應按本表的規定減少5m;當戶門位于袋形走道兩側或盡端時,應按本表的規定減少2m。

3 住宅建筑內全部設置自動噴水滅火系統時,其安全疏散距離可按本表及注1的規定增加25%。

4 躍廊式住宅的戶門至最近安全出口的距離,應從戶門算起,小樓梯的一段距離可按其水平投影長度的1.50倍計算。

2 樓梯間應在首層直通室外,或在首層采用擴大的封閉樓梯間或防煙樓梯間前室。層數不超過4層時,可將直通室外的門設置在離樓梯間不大于15m處;

3 戶內任一點至直通疏散走道的戶門的直線距離不應大于表5.5.29規定的袋形走道兩側或盡端的疏散門至最近安全出口的最大直線距離。

注:躍層式住宅,戶內樓梯的距離可按其梯段水平投影長度的1.50倍計算。

4.6 根據建筑設計防火規范復核項目的疏散樓梯間和疏散樓梯

依據《建筑設計防火規范》中:

6.4.1 疏散樓梯間應符合下列規定:

1樓梯間應能天然采光和自然通風,并宜靠外墻設置。靠外墻設置時,樓梯間、前室及合用前室外墻上的窗口與兩側門、窗、洞口最近邊緣的水平距離不應小于1.0m;

2 樓梯間內不應設置燒水間、可燃材料儲藏室、垃圾道;

3 樓梯間內不應有影響疏散的凸出物或其他障礙物;

4 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室,不應設置卷簾;

5 樓梯間內不應設置甲、乙、丙類液體管道;

6 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室內禁止穿過或設置可燃氣體管道。敞開樓梯間內不應設置可燃氣體管道,當住宅建筑的敞開樓梯間內確需設置可燃氣體管道和可燃氣體計量表時,應采用金屬管和設置切斷氣源的閥門。

6.4.2 封閉樓梯間除應符合本規范第6.4.1條的規定外,尚應符合下列規定:

1 不能自然通風或自然通風不能滿足要求時,應設置機械加壓送風系統或采用防煙樓梯間;

2 除樓梯間的出入口和外窗外,樓梯間的墻上不應開設其他門、窗、洞口;

3 高層建筑、人員密集的公共建筑、人員密集的多層丙類廠房、甲、乙類廠房,其封閉樓梯間的門應采用乙級防火門,并應向疏散方向開啟;其他建筑,可采用雙向彈簧門;

4 樓梯間的首層可將走道和門廳等包括在樓梯間內形成擴大的封閉樓梯間,但應采用乙級防火門等與其他走道和房間分隔。

6.4.3 防煙樓梯間除應符合本規范第6.4.1條的規定外,尚應符合下列規定:

1 應設置防煙設施;

2 前室可與消防電梯間前室合用;

3 前室的使用面積:公共建筑、高層廠房(倉庫),不應小于6.0m²;住宅建筑,不應小于4.5m²。

與消防電梯間前室合用時,合用前室的使用面積:公共建筑、高層廠房(倉庫),不應小于10.0m²;住宅建筑,不應小于6.0m²;

4 疏散走道通向前室以及前室通向樓梯間的門應采用乙級防火門;

5 除住宅建筑的樓梯間前室外,防煙樓梯間和前室內的墻上不應開設除疏散門和送風口外的其他門、窗、洞口;

6 樓梯間的首層可將走道和門廳等包括在樓梯間前室內形成擴大的前室,但應采用乙級防火門等與其他走道和房間分隔。

6.4.4 除通向避難層錯位的疏散樓梯外,建筑內的疏散樓梯間在各層的平面位置不應改變。

除住宅建筑套內的自用樓梯外,地下或半地下建筑(室)的疏散樓梯間,應符合下列規定:

1 室內地面與室外出入口地坪高差大于10m或3層及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散樓梯應采用防煙樓梯間;其他地下或半地下建筑(室),其疏散樓梯應采用封閉樓梯間;

2 應在首層采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻與其他部位分隔并應直通室外,確需在隔墻上開門時,應采用乙級防火門;

3 建筑的地下或半地下部分與地上部分不應共用樓梯間,確需共用樓梯間時,應在首層采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和乙級防火門將地下或半地下部分與地上部分的連通部位完全分隔,并應設置明顯的標志。

4.7 根據建筑設計防火規范判斷項目的各系統組成

4.7.1 火災自動報警系統

依據《建筑設計防火規范》中:

8.4.1 下列建筑或場所應設置火災自動報警系統:

1 任一層建筑面積大于1500m²或總建筑面積大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、電子等類似用途的廠房;

2 每座占地面積大于1000m²的棉、毛、絲、麻、化纖及其制品的倉庫,占地面積大于500m²或總建筑面積大于1000m²的卷煙倉庫;

3 任一層建筑面積大于1500m²或總建筑面積大于3000m²的商店、展覽、財貿金融、客運和貨運等類似用途的建筑,總建筑面積大于500m²的地下或半地下商店;

4 圖書或文物的珍藏庫,每座藏書超過50萬冊的圖書館,重要的檔案館;

5 地市級及以上廣播電視建筑、郵政建筑、電信建筑,城市或區域性電力、交通和防災等指揮調度建筑;

6 特等、甲等劇場,座位數超過1500個的其他等級的劇場或電影院,座位數超過2000個的會堂或禮堂,座位數超過3000個的體育館;

7 大、中型幼兒園的兒童用房等場所,老年人建筑,任一層建筑面積大于1500m²或總建筑面積大于3000m²的療養院的病房樓、旅館建筑和其他兒童活動場所,不少于200床位的醫院門診樓、病房樓和手術部等;

8 歌舞娛樂放映游藝場所;

9 凈高大于2.6m且可燃物較多的技術夾層,凈高大于0.8m且有可燃物的悶頂或吊頂內;

10 電子信息系統的主機房及其控制室、記錄介質庫,特殊貴重或火災危險性大的機器、儀表、儀器設備室、貴重物品庫房,設置氣體滅火系統的房間;

11 二類高層公共建筑內建筑面積大于50m²的可燃物品庫房和建筑面積大于500m²的營業廳;

12 其他一類高層公共建筑;

13 設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位。

4.7.2室內消火栓系統

依據《建筑設計防火規范》中:

8.2.1 下列建筑或場所應設置室內消火栓系統:

1 建筑占地面積大于300m²的廠房和倉庫;

2 高層公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;

注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,設置室內消火栓系統確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。

3 體積大于5000m³的車站、碼頭、機場的候車(船、機)建筑、展覽建筑、商店建筑、旅館建筑、醫療建筑和圖書館建筑等單、多層建筑;

4 特等、甲等劇場,超過800個座位的其他等級的劇場和電影院等以及超過1200個座位的禮堂、體育館等單、多層建筑;

5 建筑高度大于15m或體積大于10000m³的辦公建筑、教學建筑和其他單、多層民用建筑。

8.2.2 本規范第8.2.1條未規定的建筑或場所和符合本規范第8.2.1條規定的下列建筑或場所,可不設置室內消火栓系統,但宜設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍:

1 耐火等級為一、二級且可燃物較少的單、多層丁、戊類廠房(倉庫);

2 耐火等級為三、四級且建筑體積不大于3000m³的丁類廠房;耐火等級為三、四級且建筑體積不大于5000m³的戊類廠房(倉庫);

3 糧食倉庫、金庫、遠離城鎮且無人值班的獨立建筑;

4 存有與水接觸能引起燃燒爆炸的物品的建筑;

5 室內無生產、生活給水管道,室外消防用水取自儲水池且建筑體積不大于5000m³的其他建筑。

8.2.3 國家級文物保護單位的重點磚木或木結構的古建筑,宜設置室內消火栓系統。

8.2.4 人員密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面積大于200m²的商業服務網點內應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。高層住宅建筑的戶內宜配置輕便消防水龍。

4.7.3自動滅火系統

依據《建筑設計防火規范》中:

8.3.1 除本規范另有規定和不宜用水保護或滅火的場所外,下列廠房或生產部位應設置自動滅火系統,并宜采用自動噴水滅火系統:

1 不小于50000紗錠的棉紡廠的開包、清花車間,不小于5000錠的麻紡廠的分級、梳麻車間,火柴廠的烤梗、篩選部位;

2 占地面積大于1500m²或總建筑面積大于3000m²的單、多層制鞋、制衣、玩具及電子等類似生產的廠房;

3 占地面積大于1500m²的木器廠房;

4 泡沫塑料廠的預發、成型、切片、壓花部位;

5 高層乙、丙、丁類廠房;

6 建筑面積大于500m²的地下或半地下丙類廠房。

8.3.2 除本規范另有規定和不宜用水保護或滅火的倉庫外,下列倉庫應設置自動滅火系統,并宜采用自動噴水滅火系統:

1 每座占地面積大于1000m²的棉、毛、絲、麻、化纖、毛皮及其制品的倉庫;

注:單層占地面積不大于2000m²的棉花庫房,可不設置自動噴水滅火系統。

2 每座占地面積大于600m²的火柴倉庫;

3 郵政建筑內建筑面積大于500m²的空郵袋庫;

4 可燃、難燃物品的高架倉庫和高層倉庫;

5 設計溫度高于0℃的高架冷庫,設計溫度高于0℃且每個防火分區建筑面積大于1500m²的非高架冷庫;

6 總建筑面積大于500m²的可燃物品地下倉庫;

7 每座占地面積大于1500m²或總建筑面積大于3000m²的其他單層或多層丙類物品倉庫。

8.3.3 除本規范另有規定和不宜用水保護或滅火的場所外,下列高層民用建筑或場所應設置自動滅火系統,并宜采用自動噴水滅火系統:

1 一類高層公共建筑(除游泳池、溜冰場外)及其地下、半地下室;

2 二類高層公共建筑及其地下、半地下室的公共活動用房、走道、辦公室和旅館的客房、可燃物品庫房、自動扶梯底部;

3 高層民用建筑內的歌舞娛樂放映游藝場所;

4 建筑高度大于100m的住宅建筑。

8.3.4 除本規范另有規定和不宜用水保護或滅火的場所外,下列單、多層民用建筑或場所應設置自動滅火系統,并宜采用自動噴水滅火系統:

1 特等、甲等劇場,超過1500個座位的其他等級的劇場,超過2000個座位的會堂或禮堂,超過3000個座位的體育館,超過5000人的體育場的室內人員休息室與器材間等;

2 任一層建筑面積大于1500m²或總建筑面積大于3000m² 的展覽、商店、餐飲和旅館建筑以及醫院中同樣建筑規模的病房樓、門診樓和手術部;

3 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m²的辦公建筑等;

4 藏書量超過50萬冊的圖書館;

5 大、中型幼兒園,總建筑面積大于500m²的老年人建筑;

6 總建筑面積大于500m²的地下或半地下商店;

7 設置在地下或半地下或地上四層及以上樓層的歌舞娛樂放映游藝場所(除游泳場所外),設置在首層、二層和三層且任一層建筑面積大于300m²的地上歌舞娛樂放映游藝場所(除游泳場所外)。

8.3.9 下列場所應設置自動滅火系統,并宜采用氣體滅火系統:

1 國家、省級或人口超過100萬的城市廣播電視發射塔內的微波機房、分米波機房、米波機房、變配電室和不間斷電源(UPS)室;

2 國際電信局、大區中心、省中心和一萬路以上的地區中心內的長途程控交換機房、控制室和信令轉接點室;

3 兩萬線以上的市話匯接局和六萬門以上的市話端局內的程控交換機房、控制室和信令轉接點室;

4 中央及省級公安、防災和網局級及以上的電力等調度指揮中心內的通信機房和控制室;

5 A、B級電子信息系統機房內的主機房和基本工作間的已記錄磁(紙)介質庫;

6 中央和省級廣播電視中心內建筑面積不小于120m²的音像制品庫房;

7 國家、省級或藏書量超過100萬冊的圖書館內的特藏庫;中央和省級檔案館內的珍藏庫和非紙質檔案庫;大、中型博物館內的珍品庫房;一級紙絹質文物的陳列室;

8 其他特殊重要設備室。

注:1 本條第1、4、5、8款規定的部位,可采用細水霧滅火系統。

2 當有備用主機和備用已記錄磁(紙)介質,且設置在不同建筑內或同一建筑內的不同防火分區內時,本條第5款規定的部位可采用預作用自動噴水滅火系統。

4.7.4防煙和排煙設施

依據《建筑設計防火規范》中:

8.5.1 建筑的下列場所或部位應設置防煙設施:

1 防煙樓梯間及其前室;

2 消防電梯間前室或合用前室;

3 避難走道的前室、避難層(間)。

建筑高度不大于50m的公共建筑、廠房、倉庫和建筑高度不大于100m的住宅建筑,當其防煙樓梯間的前室或合用前室符合下列條件之一時,樓梯間可不設置防煙系統:

1 前室或合用前室采用敞開的陽臺、凹廊;

2 前室或合用前室具有不同朝向的可開啟外窗,且可開啟外窗的面積滿足自然排煙口的面積要求。(前室不少于2m²,合用前室不少于3m²)

8.5.3 民用建筑的下列場所或部位應設置排煙設施:

1 設置在一、二、三層且房間建筑面積大于100m²的歌舞娛樂放映游藝場所,設置在四層及以上樓層、地下或半地下的歌舞娛樂放映游藝場所;

2 中庭;

3 公共建筑內建筑面積大于100m²且經常有人停留的地上房間;

4 公共建筑內建筑面積大于300m²且可燃物較多的地上房間;

5 建筑內長度大于20m的疏散走道。

8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積大于200m²或一個房間建筑面積大于50m²,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施。

4.7.5消防應急照明和疏散指示標志

依據《建筑設計防火規范》中:

10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、廠房和丙類倉庫的下列部位應設置疏散照明:

1 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間的前室或合用前室、避難走道、避難層(間);

2 觀眾廳、展覽廳、多功能廳和建筑面積大于200m²的營業廳、餐廳、演播室等人員密集的場所;

3 建筑面積大于100m²的地下或半地下公共活動場所;

4 公共建筑內的疏散走道;

5 人員密集的廠房內的生產場所及疏散走道。

4.7.6消防電梯

依據《建筑設計防火規范》中:

7.3.1 下列建筑應設置消防電梯:

1 建筑高度大于33m的住宅建筑;

2 一類高層公共建筑和建筑高度大于32m的二類高層公共建筑;

3 設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且總建筑面積大于3000m²的其他地下或半地下建筑(室)。

7.3.2 消防電梯應分別設置在不同防火分區內,且每個防火分區不應少于1臺。相鄰兩個防火分區可共用1臺消防電梯。

7.3.3 建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房(倉庫),每個防火分區內宜設置1臺消防電梯,但符合下列條件的建筑可不設置消防電梯:

1 建筑高度大于32m且設置電梯,任一層工作平臺上的人數不超過2人的高層塔架;

2 局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每層建筑面積不大于50m²的丁、戊類廠房。

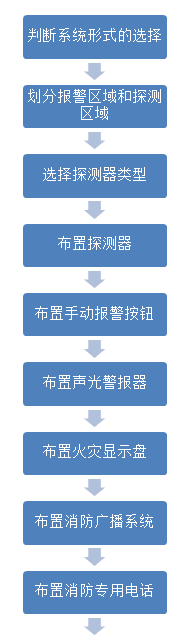

4.8 根據火災報警系統設計規范判斷系統形式的選擇

依據《火災報警系統設計規范》中:

3.2.1 火災自動報警系統形式的選擇,應符合下列規定:

1 僅需要報警,不需要聯動自動消防設備的保護對象宜采用區域報警系統。

2 不僅需要報警,同時需要聯動自動消防設備,且只設置一臺具有集中控制功能的火災報警控制器和消防聯動控制器的保護對象,應采用集中報警系統,并應設置一個消防控制室。

3 設置兩個及以上消防控制室的保護對象,或己設置兩個及以上集中報警系統的保護對象,應采用控制中心報警系統。

3.2.2 區域報警系統的設計,應符合下列規定:

1 系統應由火災探測器、手動火災報警按鈕、火災聲光警報器及火災報警控制器等組成,系統中可包括消防控制室圖形顯示裝置和指示樓層的區域顯示器。

2 火災報警控制器應設置在有人值班的場所。

3 系統設置消防控制室圖形顯示裝置時,該裝置應具有傳輸本規起附錄A 和附錄B 規定的有關信息的功能;系統未設置消防控制室圖形顯示裝置時,應設置火警傳輸設備。

3.2.3 集中報警系統的設計,應符合下列規定:

1 系統應由火災探測器、手動火災報警按鈕、火災聲光警報器、消防應急廣播、消防專用電話、消防控制室圖形顯示裝置、火災報警控制器、消防聯動控制器等組成。

2 系統中的火災報警控制器、消防聯動控制器和消防控制室圖形顯示裝置、消防應急廣播的控制裝置、消防專用電話總機等起集中控制作用的消防設備,應設置在消防控制室內。

3 系統設置的消防控制室圖形顯示裝置應具有傳輸本規范附錄A和附錄B規定的有關信息的功能。

3.2.4 控制中心報警系統的設計,應符合下列規定:

1 有兩個及以上消防控制室時,應確定一個主消防控制室。

2 主消防控制室應能顯示所有火災報警信號和聯動控制狀態信號,并應能控制重要的消防設備;各分消防控制室內消防設備之間可互相傳輸、顯示狀態信息,但不應互相控制。

3 系統設置的消防控制室圖形顯示裝置應具有傳輸本規范附錄A 和附錄B 規定的有關信息的功能。

4 其他設計應符合本規范第3.2.3 條的規定。

4.9 根據火災報警系統設計規范劃分報警區域和探測區域

依據《火災報警系統設計規范》中:

3.3.1 報警區域的劃分應符合下列規定:

1 報警區域應根據防火分區或樓層劃分;可將一個防火分區或一個樓層劃分為一個報警區域,也可將發生火災時需要同時聯動消防設備的相鄰幾個防火分區或樓層劃分為一個報警區域。

3.3.2 探測區域的劃分應符合下列規定:

1 探測區域應按獨立房(套)間劃分。一個探測區域的面積不宜超過500 ;從主要人口能看清其內部,且面積不超過1000

;從主要人口能看清其內部,且面積不超過1000 的房間,也可劃為一個探測區域。

的房間,也可劃為一個探測區域。

2 紅外光束感煙火災探測器和纜式線型感溫火災探測器的探測區域的長度,不宜超過100m; 空氣管差溫火災探測器的探測區域長度宜為20m 100m。

100m。

3.3.3 下列場所應單獨劃分探測區域:

1 敞開或封閉樓梯聞、防煙樓梯間。

2 防煙樓梯間前室、消防電梯前室、消防電梯與防煙樓梯間合用的前室、走道、坡道。

3 電氣管道井、通信管道井、電纜隧道。

4 建筑物悶頂、夾層。

4.10 根據火災報警系統設計規范選擇探測器類型

依據《火災報警系統設計規范》中:

5. 1. 1 火災探測器的選擇應符合下列規定:

1 對火災初期有陰燃階段,產生大量的煙和少量的熱,很少或沒有火焰輻射的場所,應選擇感煙火災探測器。

2 對火災發展迅速,可產生大量熱、煙和火焰輻射的場所,可選擇感溫火災探測器、感煙火災探測器、火焰探測器或其組合。

3 對火災發展迅速,有強烈的火焰輻射和少量煙、熱的場所,應選擇火焰探測器。

4 對火災初期有陰燃階段,且需要早期探測的場所,宜增設一氧化碳火災探測器。

5 對使用、生產可燃氣體或可燃蒸氣的場所,應選擇可燃氣體探測器。

6 應根據保護場所可能發生火災的部位和燃燒材料的分析,以及火災探測器的類型、靈敏度和響應時間等選擇相應的火災探測器,對火災形成特征不可預料的場所,可根據模擬試驗的結果選擇火災探測器。

7 間一探測區域內設置多個火災探測器時,可選擇具有復合判斷火災功能的火災探測器和火災報警控制器。

5.2 點型火災探測器的選擇

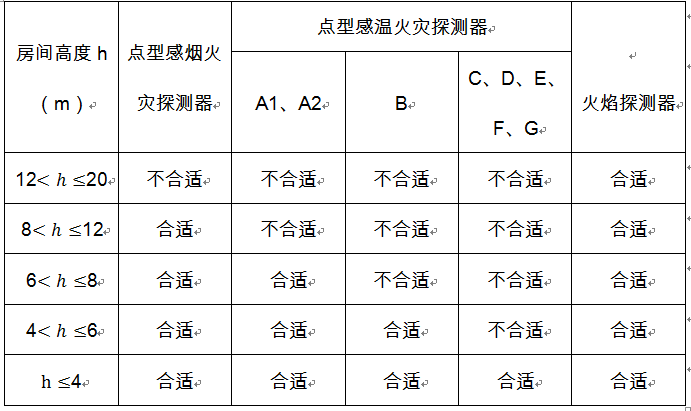

5.2.1 對不同高度的房間,可按表5.2.1選擇點型火災探測器。

表5.2.1 對不同高度的房間點型火災探測器的選擇

注:表中A1、A2 、B 、C、D 、E , F 、G為點型感溫探測器的不同類別,其具體參數應符合本規范附錄C 的規定。

5.2.2 下列場所宜選擇點型感煙火災探測器:

1 飯店、藏館、教學樓、辦公樓的廳堂、臥室、辦公室、商場、列車載客車廂等。

2 計算機房、通信機房、電影或電視放映室等。

3 樓梯、走廊、電梯機房、車庫等。

4 書庫、檔案庫等。

5.2.4 符合下列條件之一的場所,不宜選擇點型光電感煙火災探測器:

1 有大量粉塵、水霧滯留。

2 可能產生蒸氣和油霧。

3 高海拔地區。

4 在正常情況下有煙滯留。

5.2.5 符合下列條件之一的場所,宜選擇點型感溫火災探測器; 且應根據使用場所的典型應用溫度和最高應用溫度選擇適當類別的感溫火災探測器:

1 相對濕度經常大于95% 。

2 可能發生無煙火災。

3 有大量粉塵。

4 吸煙室等在正常情況下有煙或蒸氣滯留的場所。

5 廚房、鍋爐房、發電機房、烘干車間等不宜安裝感煙火災探測器的場所。

6 需要聯動熄滅"安全出口"標志燈的安全出口內側。

7 其他無人滯留且不適合安裝感煙火災探測器,但發生火災時需要及時報警的場所。

5.2.6 可能產生陰燃火或發生火災不及時報警將造成重大損失的場所,不宜選擇點型感溫火災探測器;溫度在0℃以下的場所,不宜選擇定溫探測器;溫度變化較大的場所,不宜選擇具有差溫特性的探測器。

4.11根據火災報警系統設計規范布置探測器

探測器布置步驟:

1. 確定需布置探測器的區域及所需布置探測器的類型。

2. 確定需布置探測器的探測區域的面積、高度。

3. 確定探測器的保護面積及半徑。

4. 計算探測區域所需設置的探測器數量。

5. 探測器的具體布置。

4.11.1 使用天正電氣在建筑圖紙上進行探測器的自動布置。

4.11.2 無法使用天正電氣進行探測器布置時,需按照如下流程進行探測器布置:

a.確定需要布置探測器的探測區域的面積。

b.根據探測區域的面積、高度及坡度確定探測器的保護面積及半徑。

c.計算探測區域所需設置的探測器數量,不應小于公式

的計算值,式中

N ----探測器數量(只),N應取整數;

S ----該探測區域面積(M2)

K ----修正系數,容納人數超過10000 人的公共場所宜取0. 7~0. 8;容納人數為2000 人~10000人的公共場所宜取0.8~0.9,容納人數為500人~2000 人的公共場所宜取0.9~l.0,其他場所可取1.0;

A ----探測器的保護面積(M2)

d.根據正方形布置法進行探測器布置。探測器呈正方形布置,各相鄰探測器之間呈現正方形的布置方式較為常見,當各相鄰的四個探測器分別以其探測半徑R做出四個探測圓都相交于一點時,既滿足規范要求又重復探測最少。可算出探測器圓心的間距即正方形的邊長為1.4R。布置步驟如下:

①根據探測區域長邊、短邊分別除以1.4R計算出長邊、短邊的探測器數量;②根據探測區域長邊、短邊除以對應的探測器數量得出探測實際布置間距;③根據探測實際布置間距布置探測器,探測器距探測區域邊緣的距離為探測布置間距的一半。④根據布置的探測器以探測器布置位置為圓心,以探測器保護半徑為圓半徑進行畫圓,校驗探測區域是否全部覆蓋,若未能全部覆蓋則進行橫、縱向數量調整;位置偏移等方式使得滿足探測器保護區域全部覆蓋探測區域。

注:布置探測器的實際數量以此方法為準,數量大于等于6.2.2公式中計算得出的數量。

e.探測器布置的注意事項

1.探測器的布置間距一般不超過10m。

2.需要布置探測器的房間比較規整時(一般以接近長方形、正方形為準)探測器的保護半徑根據表6.2.2選取。

3.需要布置探測器的房間不規整時,探測器的保護半徑根據表6.2.2選取并且選出半徑向下取整。例如根據表選出半徑6.7則取半徑為6.0。

4.探測器的布置與燈的位置沖突時在不違反規范的情況下偏移布置,若無法偏移布置時與甲方溝通說明情況,偏移燈具。

5.注意墻壁、梁、遮擋物、送風口、回風口、屋頂熱屏障對探測器布置的影響

6.探測器宜水平布置,傾斜布置時,傾斜角小于15°。

7.注意感煙火災探測器在格柵吊頂場所的設置規定。

表6.2.2感煙火災探測器和A1、A2、B型感溫火災探測器的保護面積和保護半徑

注:建筑高度不超過14m的封閉探測空間,且火災初期會產生大量的煙時,可設置點型感煙火災探測器。

依據《火災報警系統設計規范》中:

6.2.3 在有梁的頂棚上設置點型感煙火災探測器、感溫火災探測器時,應符合下列規定:

1 當梁突出頂棚的高度小于200mm 時,可不計梁對探測器保護面積的影響。

2 當梁突出頂棚的高度為200mm 600mm 時,應按本規范附錄F、附錄G確定梁對探測器保護面積的影響和一只探測器能夠保護的梁間區域的數量。

600mm 時,應按本規范附錄F、附錄G確定梁對探測器保護面積的影響和一只探測器能夠保護的梁間區域的數量。

3 當梁突出頂棚的高度超過600mm 時,被梁隔斷的每個梁間區域應至少設置一只探測器。

4 當被梁隔斷的區域面積超過一只探測器的保護面積時,被隔斷的區域應按本規范第6.2.2 條第4 款規定計算探測器的設置數量。

5 當梁間凈距小于1m 時,可不計梁對探測器保護面積的影響。

6.2.4 在寬度小于3m的內走道頂棚上設置點型探測器時,宜居中布置。感溫火災探測器的安裝間距不應超過10m; 感煙火災探測器的安裝間距不應超過15m; 探測器至端墻的距離,不應大于探測器安裝間距的1/ 2。

6.2.5 點型探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于0.5m。

6.2.6 點型探測器周圍0.5m 內,不應有遮擋物。

6.2.7 房間被書架、設備或隔斷等分隔,其頂部至頂棚或梁的距離小于房間凈高的5% 時,每個被隔開的部分應至少安裝一只點型探測器。

6.2.8 點型探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1. 5m,并宜接近回風口安裝。探測器至多孔送風頂棚孔口的水平距離不應小于0.5m。

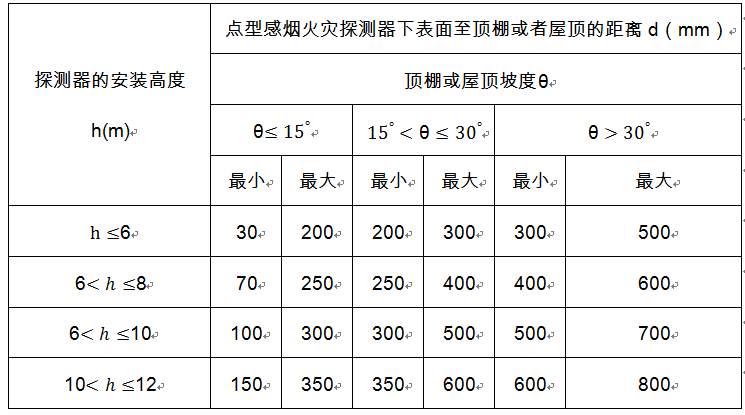

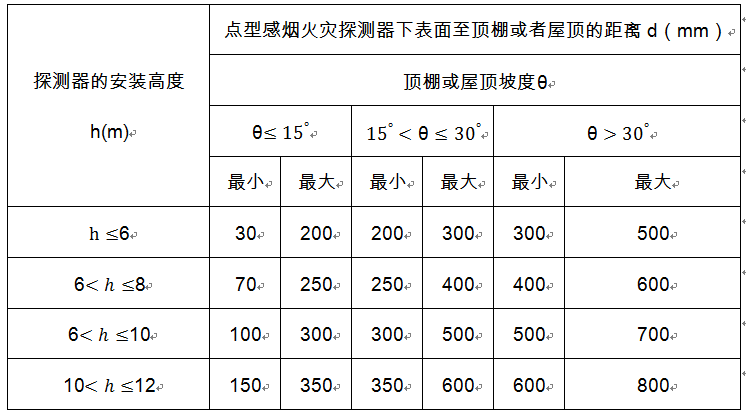

6.2.9 當屋頂有熱屏障時,點型感煙火災探測器下表面至頂棚或屋頂的距離,應符合表6.2.9的規定。

表6.2.9 點型感煙火災探測器下表面至頂棚或屋頂的距離

6.2.10 鋸齒形屋頂和坡度大于15º的人字形屋頂,應在每個屋脊處設置一排點型探測器,探測器下表面至屋頂最高處的距離,應符合本規范第6.2.9條的規定。

6.2.11 點型探測器宜水平安裝。當傾斜安裝時,傾斜角不應大于15º

6.2.12 在電梯井、升降機井設置點型探測器時.其位置宜在井道上方的機房頂棚上。

6.2.18 感煙火災探測器在格柵吊頂場所的設置,應符合下列規定:

1 鏤空面積與總面積的比例不大于15% 時,探測器應設置在吊頂下方。

2 鏤空面積與總面積的比例大于30% 時,探測器應設置在吊頂上方。

3 樓空面積與總面積的比例為15%~30%時,探測器的設置部位應根據實際試驗結果確定。

4 探測器設置在吊頂上方且火警確認燈無法觀察時,應在吊頂下方設置火警確認燈。

5 地鐵站臺等有活塞風影響的場所,鏤空面積與總面積的比例為30%~70% 時,探測器宜同時設置在吊頂上方和下方。

f.根據《火災報警系統設計規范》中探測器布置要求進行探測器布置復核。

4.12根據火災報警系統設計規范布置手動報警按鈕

手報布置的位置主要在電梯前室、樓梯前室及安全出口附近,根據手報的實際步行距離超過30m則在走廊等明顯部位處增設,宜安裝于疏散相反方向一側的墻上,且手報和聲光宜同時布置。

依據《火災報警系統設計規范》中:

6.3.1 每個防火分區應至少設置一只手動火災報警按鈕。從一個防火分區內的任何位置到最鄰近的手動火災報警按鈕的步行距離不應大于30m。手動火災報警按鈕宜設置在疏散通道或出入口處。

6.3.2 手動火災報警按鈕應設置在明顯和便于操作的部位。當采用壁掛方式安裝時,其底邊距地高度宜為1.3m~1.5m. 且應有明顯的標志。

4.13根據火災報警系統設計規范布置聲光警報器

1.聲光警報器宜安裝在迎光側的墻上。

2.聲光報警器設置在拐角位置時,其布置位置應位于多條通道可視的位置上。

3.聲光報警器和廣播的布置位置間距不宜過近(具體布置距離視地方情況而定)。

4.聲光警報器常規布置位置與手報布置位置相同,安裝于手報的正上方。

依據《火災報警系統設計規范》中:

6.5.1 火災光警報器應設置在每個樓層的樓梯口、消防電梯前室、建筑內部拐角等處的明顯部位,且不宜與安全出口指示標志燈具設置在同一面墻上。

6.5.2 每個報警區域內應均勻設置火災警報器,其聲壓級不應小于60 dB; 在環境噪聲大于60 dB的場所,其聲壓級應高于背景躁聲15dB

6.5.3 當火災警報器采用壁掛方式安裝時,其底邊距地面高度應大于2.2m。

4.14根據火災報警系統設計規范布置火災顯示盤

火災顯示盤應布置在最靠近室外疏散通道的大廳或前室區域。

依據《火災報警系統設計規范》中:

6.4.1 每個報警區域宜設置一臺區域顯示器(火災顯示盤) ;賓館、飯店等場所應在每個報警區域設置一臺區域顯示器。當一個報警區域包括多個樓層時,宜在每個樓層設置一臺僅顯示本樓層的區域顯示器。

6.4.2 區域顯示器應設置在出入門等明顯和便于操作的部位。當采用壁掛方式安裝時,其底邊距地高度宜為1. 3m~ 1. 5m。

4.15 根據火災報警系統設計規范布置消防廣播系統

依據《火災報警系統設計規范》中:

6.6.1 消防應急廣播揚聲器的設置,應符合下列規定:

1 民用建筑內揚聲器應設置在走道和大廳等公共場所。每個揚聲器的額定功率不應小于3W,其數量應能保證從一個防火分區內的任何部位到最近一個揚聲器的直線距離不大于25m,走道末端距最近的揚聲器距離不應大于12.5m。

2在環境噪聲大于60dB 的場所設置的揚聲器,在其播放范圍內最遠點的播放聲壓級應高于背景噪聲15dB。

3 客房設置專用揚聲器時.其功率不宜小于1W。

6.6.2 壁掛揚聲器的底邊距地而高度應大于2.2m。

4.16 根據火災報警系統設計規范布置消防專用電話

依據《火災報警系統設計規范》中:

6.7.1 消防專用電話網絡應為獨立的消防通信系統。

6.7.2 消防控制室應設置消防專用電話總機。

6.7.3 多線制消防專用電話系統中的每個電話分機應與總機單獨連接。

6.7.4 電話分機或電話插孔的設置,應符合下列規定:

1消防水泵房、發電機房、配變電室、計算機網絡機房、主要通風和空調機房、防排煙機房、滅火控制系統操作裝置處或控制室、企業消防站、消防值班室、總調度室、消防電梯機房及其他與消防聯動控制有關的且經常有人值班的機房應設置消防專用電話分機。 消防專用電話分機,應固定安裝在明顯且便于使用的部位,并應有區別于普通電話的標識。

2 設有手動火災報警按鈕或消火槍按鈕等處,宜設置電話插孔,并宜選擇帶有電話插孔的手動火災報警按鈕。

3 各避難層應每隔20m 設置一個消防專用電話分機或電話插孔。

4 電話插孔在墻上安裝時,其底邊距地面高度宜為1. 3m~1. 5m 。

6.7.5 消防控制室、消防值班室或企業消防站等處,應設置可直接報警的外線電話。

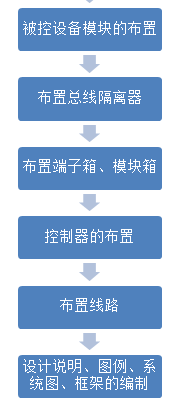

4.17 根據電氣設計圖紙、給排水設計圖紙、暖通設計圖紙進行強切、應急、電梯、消火栓按鈕、水流指示器、信號蝶閥、壓力開關、水泵、風機、風閥等各類被控設備模塊的布置。

4.18 根據火災報警系統設計規范布置總線隔離器

劃分隔離器的管轄區域時根據設備數量大致分成幾個部分,每個部分設置1個隔離器,然后根據實際負載的設備數量多少進行調整。

依據《火災報警系統設計規范》中:

3.1.6 系統總線上應設置總線短路隔離器,每只總線短路隔離器保護的火災探測器、手動火災報警按鈕和模塊等消防設備的總數不應超過32點;總線穿越防火分區時,應在穿越處設置總線短路隔離器。

4.19 根據弱電井的位置、橋架的位置及防火分區布置端子箱,根據模塊集中放置的位置布置模塊箱。

4.20根據消防控制室的位置及火災報警系統設計規范進行控制器的布置

依據《火災報警系統設計規范》中:

3.4.8 消防控制室內設備的布置應符合下列規定:

1 設備面盤前的操作距離,單列布置時不應小于1.5m;雙列布置時不應小于2m。

2 在值班人員經常工作的一面,設備面盤至墻的距離不應小于3m。

3 設備面盤后的維修距離不宜小于1m。

4 設備面盤的排列長度大于4m時,其兩端應設置寬度不小于1m的通道。

5 與建筑其他弱電系統合用的消防控制室內,消防設備應集中設置,并應于其他設備間有明顯間隔。

4.21 根據火災報警系統設計規范布置線路

線路布置注意事項:

1.先布置電源線,保證電源線線路最短。

2.所有平層主線走公共區域。

3.盡量減少多線路交于一點, 若多線路交于一點時,接頭處設置在公共區域(方便后期查線)。

4.兩點間連線盡量直線連接(省線、省工),同時不要穿多面墻。

5.布線時盡量避開衛生間等管路密集區域處,防止交叉施工打斷線路。

6.手報、聲光報警器、消火栓按鈕等設備若上下層在對應位置時可進行上下引線的布置方式布置。

7.房間成直線排布時,盡量將房間設備單獨設置一條線路,多排時則設置多條線路(方便后期查線)。

8.連線時注意隔離器及其負載設備的連接。

依據《火災報警系統設計規范》中:

11.2.2 火災自動報警系統的供電線路、消防聯動控制線路應采用耐火銅芯電線電纜,報警總線、消防應急廣播和消防專用電話等傳輸線路應采用阻燃或阻燃耐火電線電纜。

11.2.4 火災自動報警系統用的電纜豎井,宜與電力、照明用的低壓配電線路電纜豎井分別設置。受條件限制必須合用時,應將火災自動報警系統用的電纜和電力、照明用的低壓配電線路電纜分別布置在豎井的兩側。

11. 2. 5 不同電壓等級的線纜不應穿入同一根保護管內,當合用同一線槽時,線槽內應有隔板分隔。

11.2.6 采用穿管水平敷設時,除報警總線外,不同防火分區的線路不應穿入同一根管內。

4.22 根據平面圖設計內容進行設計說明、圖例、系統圖、框架的編制。

5 相關/支持性文件

火災自動報警系統設計規范GB50116-2013

建筑設計防火規范 GB50016-2014

6 流程圖

7 附錄